【横浜で障害年金の受給に関するご相談なら】

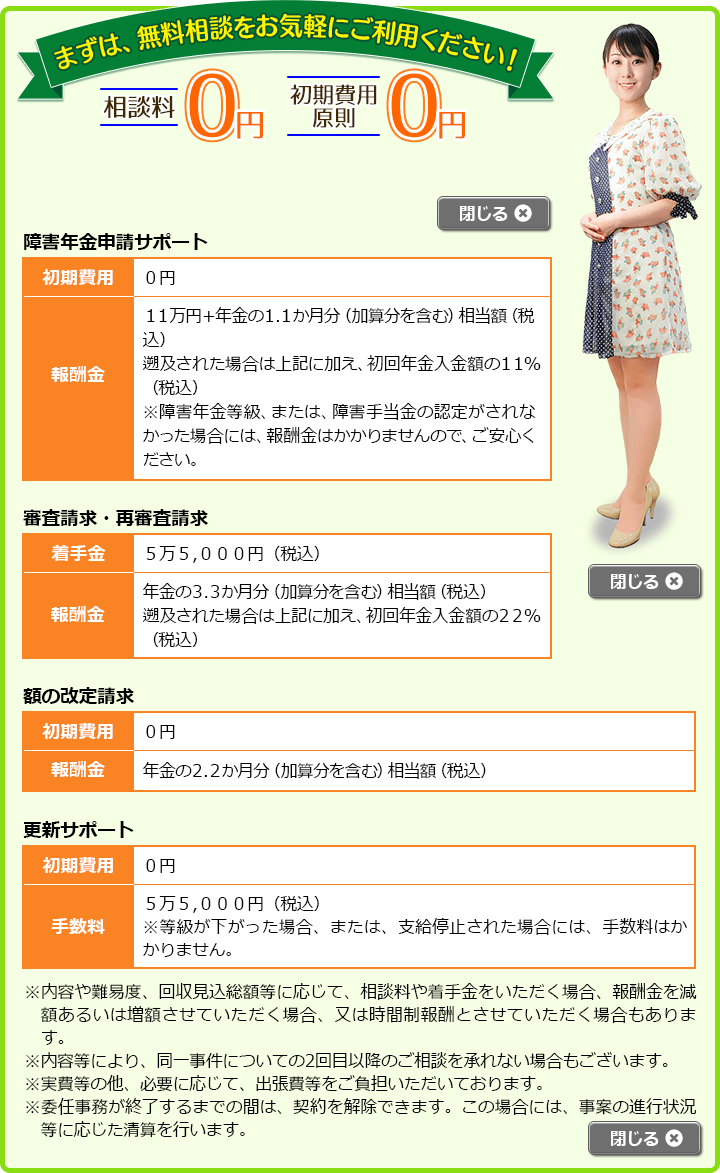

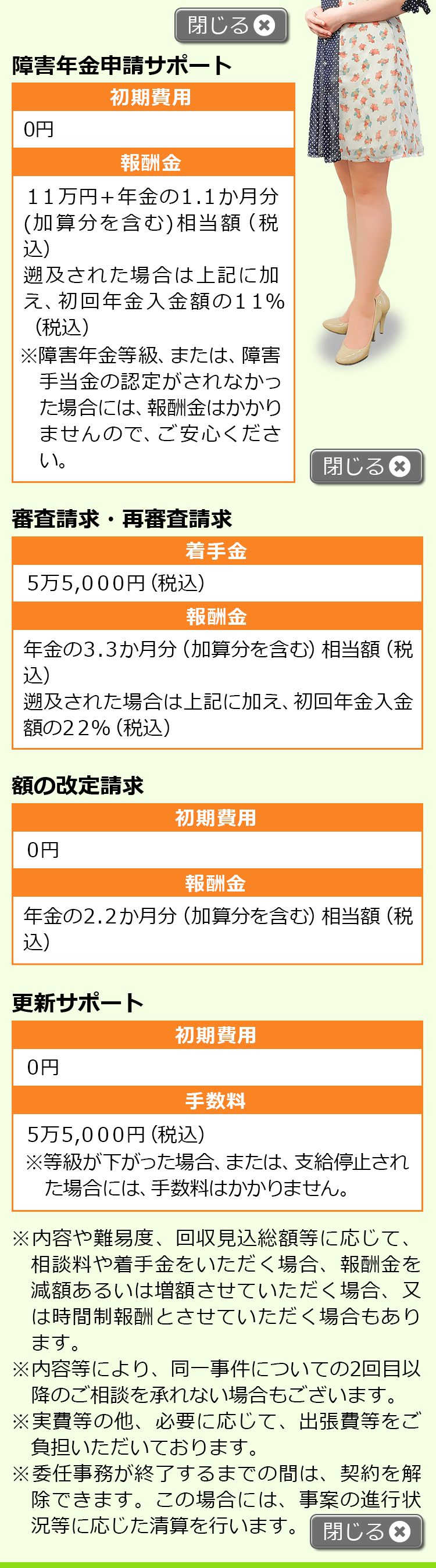

私たちにご相談いただく場合、相談料は原則無料となっております。費用面が不安な方も安心してご相談いただけるかと思います。

【申請を検討されている方へ】

障害年金が受給できるかどうか知りたいという方向けに、無料で受給の見込みを診断するサービスを行っています。横浜の方もお気軽にご利用ください。

【障害年金の相談先をお探しの方へ】

障害年金を得意とする者がご相談を承ります。こちらの選ばれる理由もご覧いただき、私たちへの相談・依頼をご検討いただければと思います。

【安心してご相談いただくために】

ご依頼いただいた際に、万が一気になる点がありましたらお客様相談室にご連絡ください。頂いた内容を真摯に受け止め、今後のサービス向上に努めます。

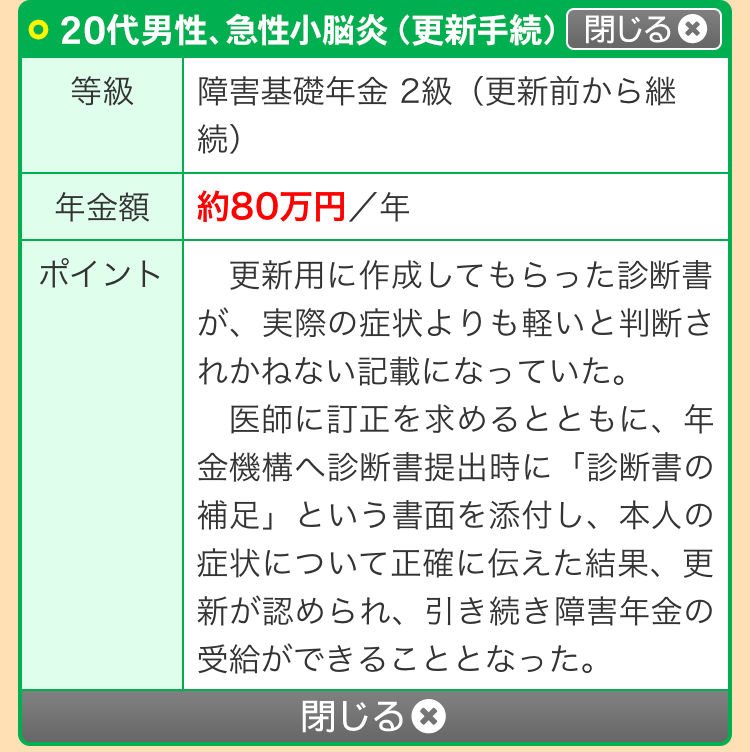

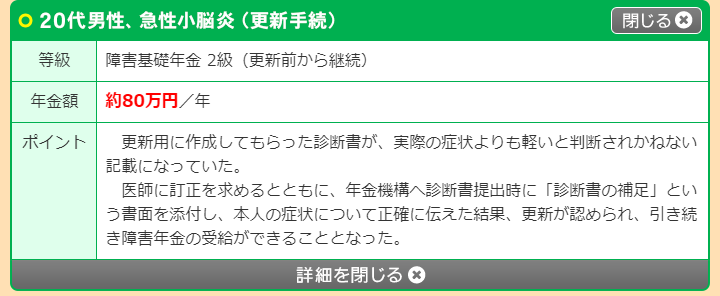

一覧はこちら

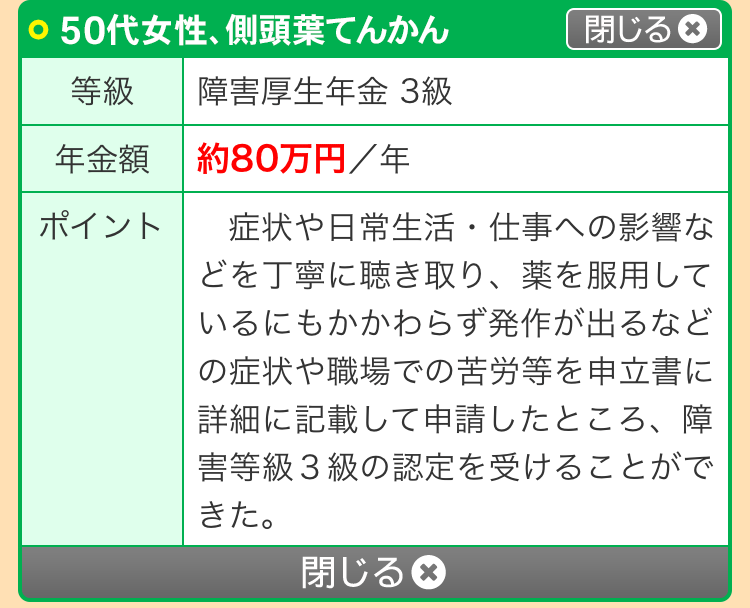

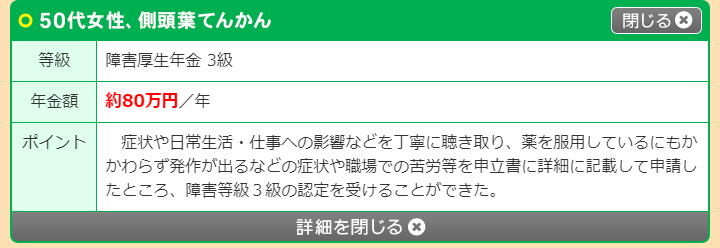

一覧はこちら

【お問合せはこちらから】

障害年金についての相談をご希望の方は、フリーダイヤルまたはメールからお問い合わせいただけます。横浜で申請をお考えの方はまずご連絡ください。

障害年金の申請をお考えの方へ

こんな場合どうするの?

障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳について

相談の流れ

Q&A

【よくある質問はこちらから】

申請の際によく寄せられる質問など、こちらから障害年金に関わるQ&Aページをご覧いただけます。詳しい内容を知りたい方はお気軽にお問い合わせください。

-

障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。2つを分けるのは申請傷病に関して初めて医療・・・続きはこちら

-

障害年金は、申請書類を整え、年金事務所等に申請し、審査を経て受給が認められるという流れになります。申請・・・続きはこちら

-

障害年金をもらっている人が、障害がひどくなったときに、もらえる金額を増やすことができる「額改定請求」と・・・続きはこちら

-

障害年金は、日常生活への影響の程度、仕事への影響の程度を踏まえて基準が定められており、一定の基準を満た・・・続きはこちら

-

障害年金の申請をするにあたって、どこに相談すればよいのかわからない、という方も少なくないと思います。・・・続きはこちら

【関連する情報を掲載】

障害年金の種類や要件、申請の際に知っておくとよいポイントなど、関連する様々な情報を掲載していますので、参考にしていただけましたら幸いです。

サイト内更新情報

【サイト内の情報について】

当サイトでは様々な情報を掲載しています。更新した情報についてこちらでご確認いただけますので、参考にしていただければと思います。

【障害年金の相談先をお探しの方】

こちらから代表や所長のメッセージをご覧いただけます。障害年金の依頼を受けることへの思いなどをご紹介しておりますので、ご一読いただければと思います。

【障害年金の電話相談】

事務所まで行く時間がないという方や近くに相談できる事務所がないという方は、電話・テレビ電話相談もご利用いただけますのでご安心ください。

【電話相談をお考えの場合】

障害年金についてご相談いただく際、まずは電話で相談したいとお考えの方もいらっしゃるかと思います。電話相談の詳細についてはこちらからご覧いただけます。

【障害年金のお悩み】

手続きに関することや受給の見込みなど、障害年金を得意とする者が丁寧にご説明いたします。障害年金についてお悩みの方はまずご相談ください。

【丁寧に対応いたします】

中には弁護士や社労士と話をするのは緊張するという方もいらっしゃるかもしれません。スタッフも丁寧に対応させていただきますので、ご安心ください。

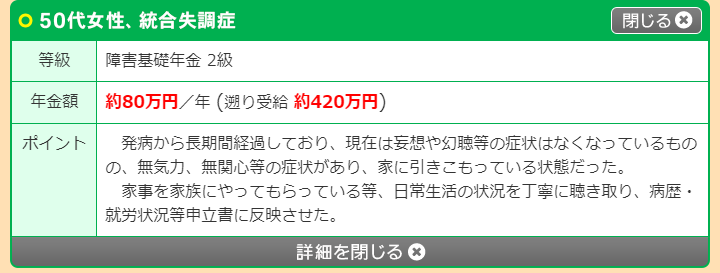

精神疾患でも障害年金を受給できるのか

1 精神疾患での障害年金受給

障害年金受給ときくと、身体の障害をイメージされる方もいらっしゃるようです。

しかし、障害年金の認定基準上、精神疾患を理由とする障害年金の受給要件も規定されており、要件を満たしていれば、精神疾患の方についても、障害年金の受給が認められるものとなります。

2 障害年金受給の要件

障害年金の受給申請をするにあたって、重要なポイントの1つが初診日の特定です。

一定期間の一時点をもって初診日と認める、といった例外的な取り扱いなどもありますが、基本的にはいつから通院を始めたのか特定することが必要になってきます。

これは、初診日が申請する障害の種類(障害基礎年金か障害厚生年金か等)を決定づけたり、保険料納付の要件を満たしているかの指標となる基準日となっていたりするためです。

3 精神疾患における初診日特定

精神疾患の障害年金申請について、この初診日の特定が困難である場合があります。

例えば、事故や労働災害などで救急搬送され、その後、後遺症が残存した等というケースでは、事故や労働災害の発生日時は比較的明確で、通院先もはっきりしていることが多いです。

これに対し、精神疾患の方の中には、10年、20年と長期にわたって治療を続けている方もいます。

ずっと同じ病院であればカルテ等の治療経過は保存されている場合が通常ですが、お引越しや、お医者様との相性等から複数回転院をされている方ですと、初診、つまり最初に受診した病院の医療記録がすでに破棄されていたり、そもそもどこに通っていたか覚えていない、ということもあります。

精神疾患の申請に関しては、他の申請傷病と比較して、初診日の特定のところで難しいケースも相対的に多い印象があります。

4 等級認定

精神疾患の場合、障害基礎年金では1級か2級、障害厚生年金の場合にはさらに3級と、3段階の等級が設定されています。

とはいえ、精神弛緩の場合は、例えば視力低下や聴力低下等、検査結果で症状の程度が数値化できるもの、四肢の切断、人工臓器の装着等、事実として明らかなものと異なり、総合的な判断とならざるを得ません。

精神疾患といってもその症状は様々です。

また、日常生活状況においてどのような支障が出ているのか等についても、申請にあたってしっかり伝わるようにしておかないと、適切な等級の認定を受けられないようなこともあるため、慎重に進めた方がよいことが多いと感じます。

障害年金の遡及請求

1 障害年金は遡って過去分も受給できる場合があります

障害年金は、初診日の特定、保険料の納付等の要件を満たし、一定の障害状態にある場合に受給できる年金の一種です。

中には、現時点ではもちろん、実は何年も前から障害年金を受給できる状況にある、という方もいます。

そういった方について「遡及請求」を行うと、過去受給できたはずの障害年金分についても受給できる場合があります。

2 障害認定日時点の症状の証明が重要となります

障害認定日というのは、障害年金を受給するにあたって、一定の障害状態にあるかどうかを審査する基準となる日です。

一部例外がありますが、多くの場合、初診日から1年6か月後の時点をもって障害認定日とされています。

障害認定日時点の症状の証明にあたってもっとも重要となるのは、当時の時点での医療記録に基づく診断書です。

初診からずっと同じ病院で治療を続けてこられた方の場合には記録が残っていることが多く、診断書作成はあまり問題となりませんが、病院を転々としている場合、既に医療記録が破棄されていることもあり、障害認定日時点での診断書の作成を依頼できないこと等があります。

他の資料による証明も絶対にできない、というわけではありませんが、診断書がないと、なかなか障害認定日時点の症状の証明として認められないことも多いといえます。

3 遡及は原則5年分までです

障害認定日時点で障害年金受給の要件を満たしているものと認められれば、遡って障害年金の受給が認められることになります。

もっとも、障害認定日が5年以上前の場合、古い分から消滅時効にかかってしまい、行政の不備等の例外がない限り、基本的に5年分以上遡っての受給は認められません。

そのため、可能であれば障害認定日から5年以内に障害年金の申請ができた方がよいかと思います。

なお、「障害認定日時点の症状の証明はできないが、通院を再開した1年前から現在まで遡及請求したい」といったご相談をいただくことがありますが、現在の障害年金の制度上、遡及請求が認められるのは「障害認定日時点の症状が障害年金受給の状態にあったか否か」で決まるため、基本的に障害認定日時点以降の一時点からの遡及請求が認められるものということになっていないためご留意ください。

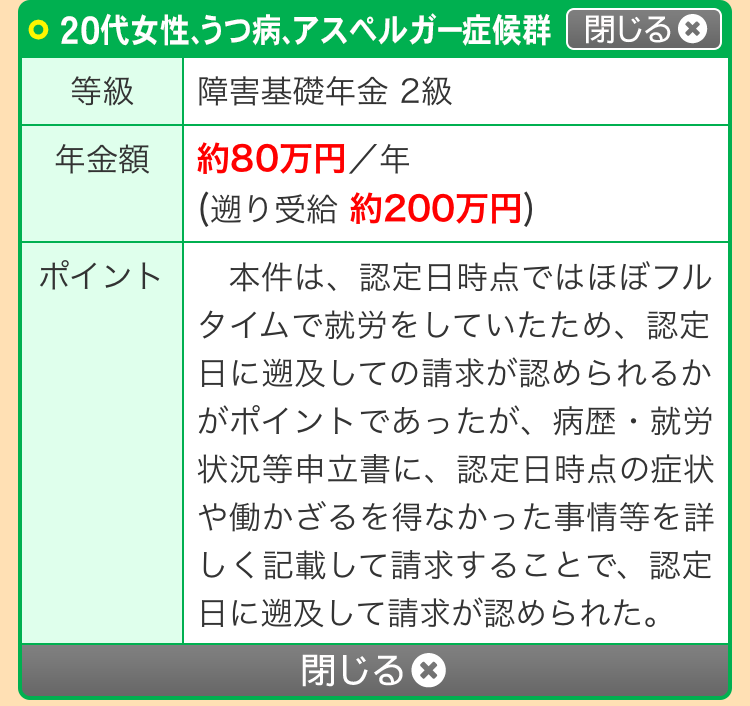

働いている人も障害年金を受給できるのか

1 働いていても障害年金をもらえるか

結論としては、障害の状態等による、ということになろうかと思います。

詳しい内容について、以下でご説明いたします。

2 就労状況も障害年金の審査対象になっている

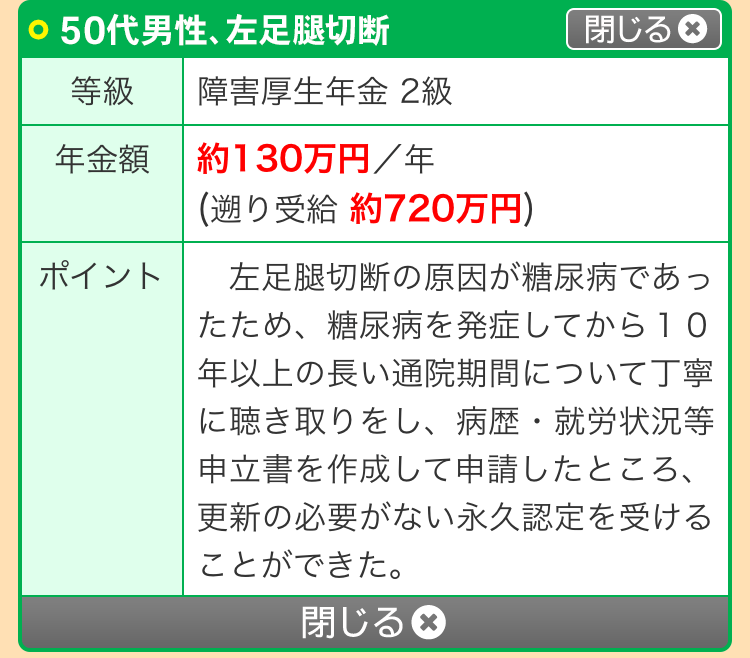

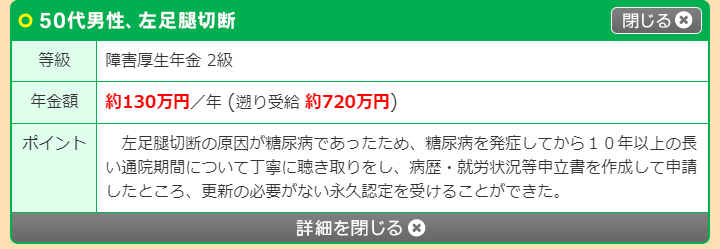

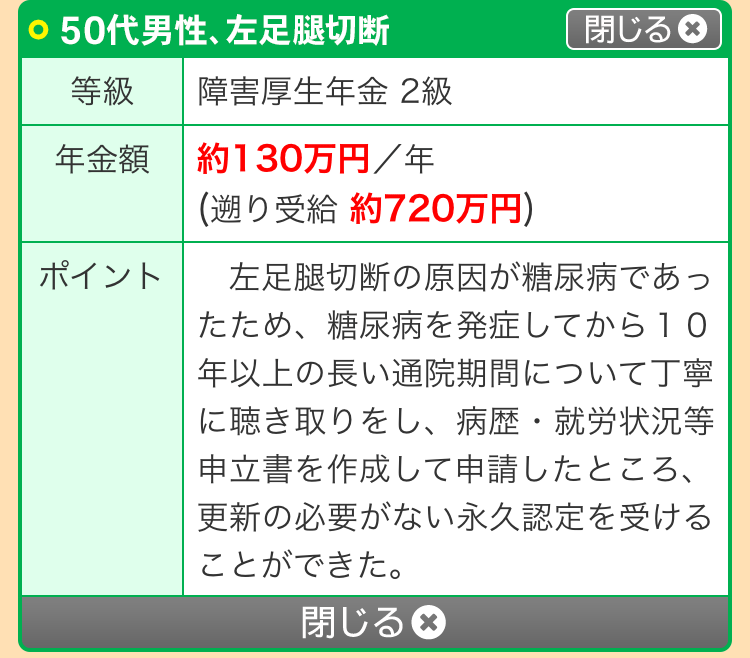

障害年金の申請の際の申請書類の中に、「病歴・就労状況申立書」という書類があります。

これは、初診から(傷病によっては出生からものもあります。)申立時までの病歴(症状の経過や通院、転院の経過)だけでなく、就労状況も報告することになっています。

例えば、怪我がもとで休職し、その後退職し、復職したが障害のために続けられずまた退職した、といった経過です。

また、認定基準には、「労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」という文言が頻出してきます。

このように、申請書類や認定基準から、障害年金制度上、傷病の労働に対する影響についても審査対象として考慮していることがわかります。

3 働いている=障害年金の対象外ではない

上記2のとおり、制度として労働への影響の程度は審査の考慮要素となっています。

もっとも、「労働に制限を加えることを必要とする程度」が認定基準になっているということは、就労が不可能な程度までの状態でなくとも障害年金受給が認められる場合があるということになります。

典型的には障害者雇用等が挙げられますが、障害を理由に担当業務が限られている、周囲の支援を必要としているといった事情があれば、働いている方であっても障害年金の受給ができる場合があります。

また、あまり就労状況が問われていないものもあります。

例えば、認定基準では「人工関節をそう入置換したものについては3級と認定する」、とされています。

人工関節を入れているという事実をもって3級と認定される程度の日常生活や労働等の支障があるだろう、ということが背景にあるのかと思われますが、この基準よれば、現在働いているか否かはそこまで大きな問題とならずに(他の要件を満たしていれば)3級の障害年金を受給できることになります。

傷病、内容によって労働への影響の程度、仕事をしているか否かが審査に与える影響も変わってくるといえます。

障害年金が受給できるケース

1 障害年金の受給には一定の要件があります

何らかの傷病があれば誰でも障害年金を受け取ることができるというわけではなく、障害年金が受給できるためにはいくつかの要件を満たしていなければなりません。

どのような場合に障害年金を受給できるのか、順番に見ていきたいと思います。

2 初診日の特定

初診日というのは、申請しようとしている傷病について初めて医療機関を受診した日のことをいいます。

初診日を基準に、その他の要件判断等を行うことになるため、基本的には初診日は特定されており、かつ資料等の根拠をもってこれを示さなければならないのが原則です。

長く同じ病気で通院をしており、病院を転々としているような場合、昔通院していた病院のカルテ等が破棄されており、初診日の証明が困難になるケース等があります。

カルテ以外の資料に基づいて証明を試みたり、知人や同僚等による第三者による証明での対応が求められたりする場合等もありますが、初診日の特定が難しい事例もあります。

3 保険料納付

初診日の特定ができている場合で、次に確認する必要があるのが保険料の納付状況です。

障害年金が受給できるためには、初診日前日時点における初診日の属する月の前々月までの保険料の納付状況につき、①過去1年間未納がないか②納付開始から現在まで1/3を超える未納がないかという要件のどちらかを満たしていなければなりません。

ただし、保険料納付の免除の手続きを行っている場合には未納とはカウントされません。

お勤めの方の場合には厚生年金に加入の上、給与天引きで処理されているためほとんど問題となりませんが、自営の方等で、例えば「どうせ65歳になっても年金なんてほとんどもらえないから」等といって支払いをしていなかったりすると、いざ障害年金受給にあたって要件を満たしておらず受給できないというようなことになりかねません。

なお、20歳前に初診日がある方のケースでは、保険料納付の義務がないため、保険料納付要件は問題とされません。

4 障害状態

上記2つの要件を満たしており、かつ障害認定日ないし現在において、一定以上の障害状態にあると判断されると、障害年金を受給できることになります。

障害認定日は、たいていの場合は初診日から1年6か月時点とされています。

一部例外があり、例えば人工透析を開始した場合には人工透析開始から3か月経過した時点とする、手足は切断した時点を障害認定日とするといった具合です。

基本的には障害認定日時点の状態での判断が基本となりますが、当時は症状が軽微だったものの、徐々に症状が悪化し、現時点では障害状態にあるという場合、事後重症請求という、現時点からの障害年金の受給を申請する方法もあります。

障害年金の種類と金額

1 障害年金の種類

⑴ 障害年金には、大きく障害基礎年金と、障害厚生年金があります。

初診日(申請傷病に関して初めて医療機関を受診した日)時点で加入しているのが国民年金か、厚生年金かによって分かれています。

初診日の時点で20歳未満の方については、初診日時点では保険料納付義務がないため、保険料の納付は基本的に問題とならず、20歳前障害基礎年金の請求となりますが、大枠としては障害基礎年金になるといえます。

⑵ これらのほか、公務員、私立学校の教職員の方等については、共済年金の申請となる場合もあります。

2015年10月1日以降、厚生年金制度に一元化されておりますが、上記のとおり初診日時点を基準に判断することになりますので、現在は厚生年金に一元化された後でも、初診日時点で共済年金に加入されていた方の場合には、現在でも共済年金の請求となる可能性があります。

⑶ 日本年金機構のホームページでも、基本的には障害基礎年金と障害厚生年金の2種類という区分けをしているようです。

参考リンク:日本年金機構・障害年金

2 障害年金の額

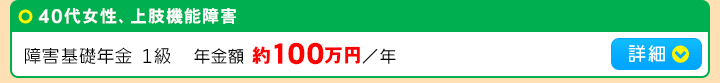

⑴ 障害基礎年金の基本の年金額は、78万0900円で、これが基準となる金額です。

この基本となる金額に、毎年改定率を乗じて、その年度の年金額が決まりますので、毎年少額の変動があります。

⑵ 上記⑴の金額は障害基礎級の場合で、障害基礎年金1級の場合には、1.25倍とされていますので、97万6125円が基準の金額となり、毎年の改定率によって具体的な金額が決まっていきます。

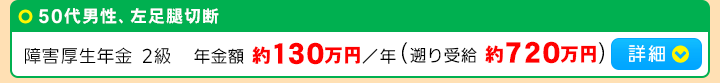

⑶ 障害厚生年金については、1級、2級の場合には障害基礎年金分の受給に加え、報酬比例の年金額の受給が認められます。

このあたりは、老齢厚生年金がいわゆる2階建ての保障となっているのと同じですので、理解しやすいところかと思います。

障害厚生年金は、3級も認められています。

3級の場合には報酬比例部分の年金額のみの受給となりますが、障害基礎年金2級の約4分の3となる58万5700円(×改定率)という最低保障額の受給が認められています。

そのほか、障害手当金というものもあり、報酬比例部分の2年分の受給となっています。

⑷ さらに、加算事由がある場合には、障害基礎年金についての子の加算、障害厚生年金についての配偶者加給年金等、家族構成等によっても増額される場合があります。

専門家に障害年金の申請を依頼する場合の料金

1 障害年金申請の料金に決まりはありません

障害年金の申請手続きに関する報酬が法律等で定められているわけではなく、事務所ごとに自由に設定することが可能です。

見方を変えれば、事務所ごとに料金が違う、ということになります。

とはいえ、ある程度の相場観はありますので、そのあたりについてご説明できればと思います。

2 着手金・成功報酬金の事務所が多いようです

報酬の設定は上記のとおり自由ですが、インターネット等で検索してみると、着手金・成功報酬金を設定している事務所が多いようです。

ほかにもタイムチャージという、業務時間30分毎に月○○円といった報酬形式もありますし、着手金・成功報酬金とタイムチャージを組み合わせた料金体系というものもありますが、障害年金申請に関する報酬体系は、着手金と成功報酬金だけの事務所が多いようです。

3 着手金

専門家に依頼するにあたってかかる費用です。

障害年金に申請に関しては、多くも3万円程度で、着手金0円の事務所も少なからずあります。

通常着手金は結果にかかわらず最初に払うものですので、着手金が

0円の場合には、障害年金の申請が通らなかった場合の支出を抑えることができる点でよいと思います。

初回の認定結果が出た後の審査請求等についても着手金0円のところもあるようですが、審査請求等はいったん出た結果を覆す必要があり、初回申請よりも難しい部分があり、3万円~10万円程度の着手金を設定しているところも少なからずあるようです。

4 成功報酬金

認定を受けることができた場合に発生する報酬です。

初回申請の場合、おおむね2か月分程度というのを基本としているところが多いです。

低額で〇万円+1か月分、といったところもあるほか、〇か月分、〇万円、初回入金額の〇%といった複数の計算方法で一番高い金額としているところ、別途最低報酬金〇円と設定しているところ等もあるようです。

審査請求等は、おおむね3か月分程度となっており、初回申請よりやや高額の報酬設定としているところが多いようです。

5 実費

細かいところで、実費込みのところ、実費別のところ、実費として定額でいくら、等と設定しているところもあります。

報酬金と比較すると少額ではありますが、合わせてご確認いただくとよいでしょう。

病名が2つある場合の障害年金における取扱いについて

1 複数の病名がある場合どうなるのか

障害年金の申請をするにあたって、誰もが1つの傷病で申請するわけではありません。

日本年金機構においては、複数の傷病がある場合の取り扱いの1つとして、併合(加重)認定という方法を定めています。

複数傷病の場合の取り扱いは他にもありますが、こちらでは条文の規定に基づく併合(加重)認定について説明いたします。

2 種類

条文上で現れている複数傷病の取り扱いについては、以下の3つに整理されて説明されているかと思います。

①基準傷病による請求(「初めて1級または2級」とも呼ばれています)

②国民年金法31条等の併合認定

③併合改定

以下にてそれぞれご説明いたします。

3 初めて1級または2級

国民年金法30条の3、厚生年金法47条の3に規定されているものとなります。

初診日を基準に、後発の傷病を「基準傷病」とし、基準傷病と前発傷病による障害を併せて1級または2級に該当するか否かの認定をするものとなっていきます。

障害年金受給にあたっての保険料納付要件等は基準傷病についてのみ問われることになりますので、前発傷病の時点では納付要件を満たしていなかった傷病と合わせて受給が認められる場合があります。

4 国民年金法31条等の併合認定

国民年金法31条、厚生年金法48条、52条の2第1項に規定されたものです。

障害基礎年金は1級または2級しかなく、厚生年金法の方では、「一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く」と規定されているため、この併合認定は、2級以上の障害年金の受給権があることが前提となります。

前発、後発に関しては受給権の発生時期で分けられているのが、他の取り扱いとの違いの1つとなっています。

5 併合改定

国民年金法34条4項、36条2項ただし書き、厚生年金法52条4項、52条の2第2項、54条2項ただし書きに規定されたものです。

前発傷病、後発傷病は初診日を基準に分けられます。

前発傷病について受給権を有する方が別の傷病でも障害状態となり、障害の程度が増進したと判断される場合に、複数傷病を併合した程度に額を改訂するものです。

後発傷病が2級以上となれば上記4の併合認定となるため、併合改定は後発傷病の程度が3級以下ということになります。

6 その他の取扱い

上記では条文に規定のある複数傷病の取扱いについて簡単に整理しました。

ただ、ほかにも、総合認定、差引認定といった取り扱いもあるため、複数傷病の場合の障害年金申請はかなり複雑なものとなっているといえます。

参考リンク:日本年金機構・国民年金・厚生年金保険 障害認定基準

申請にあたっては、一度弁護士や社労士等に相談することをご検討ください。

障害年金の申請手続きの流れについて

1 受給要件の確認

障害年金を申請するにあたっては、まず、受給要件を満たしているかを確認する必要があります。

障害年金を受給するためには、以下の点を満たしていることが必要となります。

①初診日を証明できること

②障害認定日(原則として初診日から1年6か月後)の時点において、障害の状態が、障害認定基準に達していること

③初診日の時点で公的年金に加入しているか、または、初診日が20歳よりも前であること

④初診日の時点で、年金保険料の納付要件を満たしていること

このように言われても、ご自分が受給要件に当てはまるのかどうか分からないという方もいらっしゃるかと思います。

専門家にご相談いただければ、初診日要件、障害の程度及び年金保険料の納付要件について確認し、年金受給の見込みを知ることができます。

2 必要書類の用意

障害年金の申請にあたり、必要な書類があります。

以下にて主な書類をご紹介しますが、ケースによって必要となる書類が異なる場合もありますので、ご自身の場合はどのような資料が必要なのか、しっかり確認することをおすすめします。

⑴ 年金請求書

障害年金を申請するために必要な請求書です。

年金事務所などで受け取ることができます。

⑵ 診断書

障害年金を申請するにあたっては、主治医に診断書を作成してもらう必要があります。

診断書は、障害の部位に応じて8種類存在しています。

⑶ 初診日の証明に関する書類

初診日の証明には、原則として、初診の医療機関に作成してもらう受診状況等証明書を提出します。

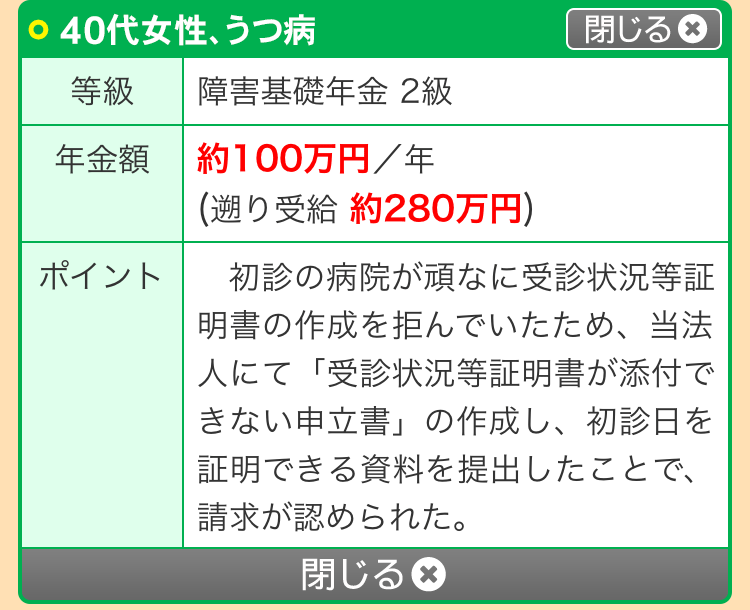

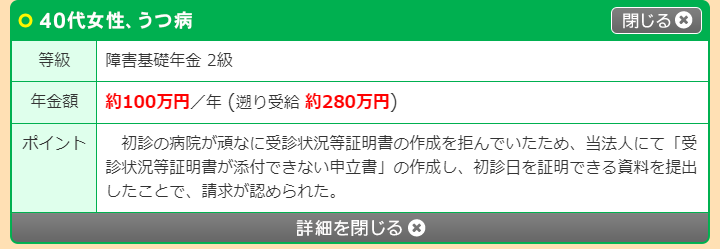

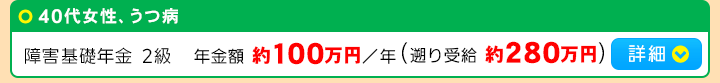

カルテがもう存在していなかったり、すでに初診の医療機関が廃業している等の理由で、受診状況等証明書がもらえない場合には、「受診状況等証明書が添付できない申立書」に、障害者手帳の申請時の診断書、事業所等の健康診断の記録など、客観的に初診日を証明できる書類を添付して提出します。

⑷ 病歴・就労状況等申立書

本人またはご家族・代理人が、発病から現在までの病歴・通院歴、就労状況、日常生活状況を記入します。

⑸ その他

このほか、加給年金・加算対象となる家族がいる場合には、戸籍謄本、配偶者の課税証明または非課税証明書、子供の収入が確認できる資料(義務教育期間は不要・高校生は学生証)などが必要となります。

参考リンク:日本年金機構・障害年金の請求手続き等に使用する診断書・関連書類

3 障害年金の申請

必要書類を揃えたら年金事務所に申請します。

審査期間の目安は、申請から3~4か月です。

4 結果通知書

障害年金が支給される場合には、年金決定通知書・年金証書が届きます。

障害年金は、偶数月の15(15日が金融機関の休業日である場合は、その直前の営業日)に支払われますが、初回の年金は、奇数月に振り込まれることもあります。

月の前半に年金証書が届いた場合は、翌月の15日に振り込まれ、後半に届いた場合には、翌々月に振り込まれる可能性が高いです。

障害年金の支給が認められない場合には、不支給決定通知書または却下決定通知書が届きます。

結果に不服がある場合には、通知書が届いた日から3か月以内に審査請求を申し立てる必要があります。

5 障害年金の申請についてご相談ください

以上述べたとおり、障害年金の申請には、受給要件の確認と申請書類の用意が必要となるため、ご本人では難しいことがあります。

弁護士や社労士等の専門家にご相談いただきますと、受給見込みを確認のうえ、申請手続きをご依頼いただくことができます。

横浜にお住まいで、障害年金の申請を希望される方は、私たちにお問い合わせください。

障害年金を受給していることが他人に知られる可能性

1 基本的に知られることはありません

障害年金は、病気や怪我が原因で日常生活に制限を受ける方を支援するための制度です。

ご相談の中には、何らかの障害があることを周囲に知られたくないという理由から、障害年金の受給をためらう声もあります。

しかしながら、年金記録は個人情報ですので、本人の承諾なく家族や会社が閲覧することはできません。

このため、原則として、本人が話さない限り、障害年金を受給しているという事実を他人に知られることはありません。

とはいえ、場合によっては他人に知られてしまうこともあります。

以下では、どのようなケースで知られる可能性があるのかについてご説明いたします。

2 障害年金の受給を知られる場合

⑴ 家族や他人に知られるケース

障害年金の年金証書や年金支払通知書は、ご自宅に郵送されます。

これは、弁護士や社労士等の専門家に依頼した場合も同様です。

そのため、ご自宅に郵送された際にご家族が郵便物を開封してしまった場合は、知られるおそれがあります。

それ以外には、年金事務所等で障害年金の相談をしているのを近所の方に目撃されることが考えられます。

⑵ 会社に知られるケース

原則、会社に障害年金の受給を知られることはありません。

しかしながら、健康保険の傷病手当金を受け取っている場合には、会社に知られる場合があります。

傷病手当金と障害厚生年金は、同じ病気や怪我が原因である場合には同時に受給できないため、併給調整がなされます。

その関係で、傷病手当金の申請書には障害年金を受給しているか記載する欄があるため、会社の担当者に知られる可能性があります。

また、障害年金を含めた収入が180万円を上回る場合には、扶養から外れることになるため、ご家族の勤務先に障害年金の受給が知られるおそれがあります。

なお、通常、扶養から外れるのは130万円が基準となりますが、障害年金の受給要件に該当する方は180万円となります。

3 障害年金については私たちにご相談を

私たちにご相談いただいた際は、周囲に知られる可能性があるかどうか、また、できる限り知られないように申請するためにはどうすればよいか等、障害年金の受給について詳しく説明させていただきます。

障害年金は受給したいものの、障害があるということを周囲に知られたくないという方も、まずは一度、お気軽にご相談ください。

原則無料で障害年金のご相談を承ります。

障害年金の受給が認められなかった場合の対応

1 障害年金が支給されない場合

障害年金を受給するためには、年金機構の審査を受け、障害年金受給の要件を満たしていることを認めてもらわなければなりません。

審査を経る以上、審査に通らない、受給が認められないというケースも出てくることになります。

万が一障害年金の受給が認められなかった場合、どうすればいいのかと悩まれる方もいらっしゃるかと思います。

その場合の対応方法について、以下にてご説明いたします。

2 理由の確認

⑴ まずは不支給の理由を確認することが重要

障害年金の受給が認められない理由については、不支給決定通知等にある程度の記載があります。

その内容だけでは不十分であると思われる場合には、情報開示等によって理由の詳細を調査する場合もあります。

⑵ 理由によっては対応自体が難しいことも

不支給となってしまった理由が、例えば、保険料の納付要件を満たしていないというような場合には、事後的に納付状況を補完することはできないため、判断結果を覆すことは難しいといえます。

仮に、そもそも初診日の判断に誤りがあって、正しい初診日の場合には納付要件も満たしているというケースのような、例外的な場合は対応可能なこともあるかと思いますが、そうでない限り、判断結果を覆すことは難しいと考えられます。

3 具体的な対応

⑴ 初診日が特定できていない場合

例えば初診日が特定できていないという場合は、厳密には不支給ではなく却下となりますが、初診日不特定が不支給の理由であるならば、それを補完することで障害年金の受給が認められる可能性があります。

具体的には、新たに追加のカルテ等の医療関係書類を探してみる他、第三者証明という、知人等の協力を得て、初診日特定のための証拠を増やすような対応も考えられます。

⑵ 傷害の状態が水準を満たしていない場合

障害の状態が認定の水準を満たしていないという判断理由の場合には、なぜそのような判断となったかを精査し、その判断の不当性を、客観的な証拠を補充した上で行うことが重要となってきます。

というのも、追加資料なく「その判断は間違っている」といって不服の申立て(審査請求等)を行っても、判断が変わりうるような追加事情がないと、なかなか判断を覆すことはできません。

また、審査請求だけでなく、再度の申請を選択する場合もあります。

4 専門家に相談することをおすすめします

いったん結果が出た後の対応については、審査請求は3か月以内と期間制限がありますし、状況によっては比較的複雑な対応を求められるといえます。

そのため、不支給決定後の対応につきましては、弁護士や社労士等の専門家に相談することをおすすめします。

私たちに相談・依頼するまでの流れ

1 お問合せ・相談予約

障害年金申請をご検討中の方や、障害年金について聞きたいことがあるという方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

お名前等の簡単な聴き取りをさせていただいた後、改めて障害年金申請の担当者からご連絡いたします。

そこで傷病等の内容等を伺った上で、具体的な相談のための日程調整をさせていただきます。

事務所にお越しいただき相談できるほか、ご事情等に応じて、電話相談も承っておりますので、お問合せの際にご希望をお伝えください。

2 相談からご依頼まで

日程調整後、障害年金申請を進めるにあたってのより具体的な流れや申請時のポイント、注意点、ご依頼にあたっての費用等についてご案内いたします。

ご相談の際は、あらかじめ、発症から相談日までの経緯をまとめていただくとよりスムーズに進めることができると思います。

ただ、これは必須ではありませんので、可能な限りでご準備をいただければと思います。

時間は1時間程度であることが多いですが、内容等によってそれよりも短い時間で終わることもありますし、長くかかることもあります。

相談すると必ず契約しなければならないのではないかと心配されている方もいらっしゃるかもしれませんが、そのような義務があるわけではありません。

相談内容を踏まえ、依頼するか否かご検討いただければと思います。

その場でご契約いただくことも可能ですし、いったん保留として後日契約していただくことも可能です。

状況によっては、追加で確認等をした上で再度ご相談ということもあり得ます。

また、相談の結果、障害年金受給の要件を満たしていないことが確認できる場合もあり、その場合にはご相談をいただいて終了という場合もあるかと思います。

3 障害年金申請をご検討中の方はご相談ください

私たちは、障害年金申請を集中的に扱う者がご相談やその後の手続きについて対応しております。

障害年金のご相談は原則無料で承りますので、まずはお気軽にご相談ください。

障害年金はいつからもらえるのか

1 障害年金で重要となる日

障害年金申請では、重要な日が2つあります。

1つは、申請する障害に関して初めて医療機関に通院した日である「初診日」で、もう1つは、障害年金の受給要件を満たしているか否かを判断する日である「障害認定日」です。

障害認定日は、後述する例外的なケースを除き、初診日から1年6か月後が基本とされています。

障害年金は、この障害認定日時点での症状を審査して受給の決定を出すものとなります。

したがって、障害年金はいつからもらえるのかという質問の回答として、まずは障害認定日以降、ということになってきます。

2 障害認定日の例外

障害認定日には例外があり、例えば、人工透析を始められた方については、人工透析を始めた日から3か月経過した日とされています。

手足の切断をした場合には、切断をした日がそのまま障害認定日となります。

このように、一部の傷病については、1年6か月を経過する前であっても、障害認定日とされていることがあります。

障害認定日以降に障害年金を受給できるようになるとしても、いつが障害認定日なのかという点は人によって異なりますので、ご注意ください。

3 20歳前障害基礎年金

障害年金も年金制度の1つですので、原則として、保険料を納付している人が障害状態になった場合に、受給できるようになるものです。

そうすると、通常の障害年金の申請は保険料納付が義務となる20歳以降となります。

他方、これとは別に、未成年の時点で怪我や病気で障害状態になった場合には、20歳前障害基礎年金という障害年金があります。

20歳前障害基礎年金の場合、障害認定日は20歳になった日の前日が障害認定日とされていますので、20歳以降の障害年金申請とは取り扱いが異なっています。

4 具体的な支給時期はいつか

障害認定日以降から障害年金を受給できるようになるといっても、実際に障害年金を受給するためには、障害年金受給の申請をしなければなりません。

そして、認められるかどうかの審査には一定期間を要することになります。

傷病の内容によっても前後しますが、審査期間の一応の目安としては、おおむね3か月程度となっています。

そうすると、障害認定日を経過してすぐに障害年金申請をしても、実際に障害年金を受け取るのは最短でもそこから数か月先ということになります。

何歳から障害年金を受給できるのか

1 受給開始時期の基準

障害年金の受給開始時期は、基本的に「障害認定日」以降になります。

障害認定日は障害の状態を定める日のことをいい、これがいつになるのかの前提として、まずは「初診日」が判断されることになります。

初診日というのは、申請しようとしている障害についての治療等のために、初めて医療機関に通院した日のことです。

初診日は、申請する障害年金の種類を決めるものとなる等、障害年金の申請手続き上は極めて重要となります。

初診日が20歳前か後かによって障害認定日が変わってきますので、ここではそれぞれの場合について説明いたします。

2 初診日が20歳以前の場合

20歳前に初診日がある方の場合、障害認定日は20歳になったときになり、20歳前障害基礎年金を申請することになります。

そのため、障害年金を受給できるのは20歳のときからということになります。

3 初診日が20歳以降の場合

初診日が20歳以降の方の場合には、通常の障害基礎年金ないし障害厚生年金を請求することになります。

この場合の障害認定日は、多くの場合、初診日から1年6か月後となります。

つまり、最初に病院に通院した時点あるいは入院した時点で、障害年金を受給できる程度の障害の状態であったとしても、多くの場合、実際に障害年金を受給できるのは、そこから1年6か月先になるということになってきます。

もっとも、人工透析開始から6か月後が障害認定日とされる場合や、人工股関節置換の日が障害認定日とされる場合等、傷病の内容等によって一部例外がありますので、この点には注意が必要となります。

4 いつから障害年金を受給できるか

以上のとおり、障害年金を受給できるのは、もっとも早くても20歳になってからということになります。

初診日が20歳以降の場合には、傷病の内容により変わりますが、多くの場合には、何歳からというよりは、初診日から1年6か月後の時点の障害認定日以降ということになります。

障害年金受給の所得制限

1 障害年金受給の所得による制限

障害年金を受給するにあたり、収入によっては支給金額に制限がかかる場合があります。

制限が生じうるケースとしては、20歳になる前に障害状態にある場合や、配偶者や子がいて加算の対象となる場合などがあります。

それぞれどのような場合に制限が生じるのかについて、以下でご説明いたします。

2 20歳前障害基礎年金

一般的に「年金」といわれる、老後に支払いを受ける年金(老齢年金)と同様、障害年金も本来的には年金保険料の納付が前提となっています。

そのため、通常、障害年金の申請にあたっては、保険料納付が要件とされており、一定以上の未払いがあると、そもそも障害年金の申請自体できないこともあります。

他方で、先天性の障害や小さい頃の事故等、保険料納付の義務が生じる前に障害状態にあるという方もいます。

そのような方は、20歳時点から障害基礎年金を受給することができる場合があるのですが、20歳前の状態では保険料納付の義務がないため、保険料の納付はそもそも問題となりません。

そのため、20歳前障害基礎年金に関しては、無拠出年金と呼ばれることもあります。

このように、20歳前障害基礎年金は、保険料を納付していないにもかかわらず、年金という形で受給を受けられるものとなっています。

その代わりに、所得による制限がかけられているのです。

3 20歳前障害基礎年金における所得制限の詳細

所得制限については、段階的な制限となっています。

令和6年9月時点における所得制限の内容としては、前年の所得につき、376万1000円の所得を基準として、これを超えない場合には全額支給となります。

この金額を超える所得がある方については、障害年金の受給額が1/2となります。

さらに、前年の所得が479万4000円を超える方については、全額が支給停止となります。

参考リンク:日本年金機構・20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等

4 他の方の所得が影響するケース

上記は申請者自身の所得を理由とした障害基礎年金そのものに対する制限ですが、その他にも所得が影響する場合があります。

それが加算分についてです。

配偶者や子がいる場合、障害年金の加算が認められるケースがありますが、配偶者や子の所得が655万5000円を超える場合には、これらの加算は認められないものとなっています。

このように、場合によっては障害年金の支給に制限がかかるケースがありますので、気になる方は一度専門家にご相談いただくことをおすすめします。

障害年金が不支給にならないための注意点

1 どのような点に注意するべきか

障害年金を申請したものの不支給になってしまったという結果を防ぐためには、

・初診日の特定

・通院時の症状の伝え方

について注意することが大切であるといえます。

具体的にどのような点に気をつけるべきなのか、以下にてそれぞれの注意点についてご説明いたします。

2 初診日を特定させる

障害年金の申請手続きにおいては、初診日の特定が極めて重要なポイントとなっています。

初診日というのは、申請する障害に対する治療等のために初めて医療機関に通院した日のことを示しています。

この初診日が何十年も前というケースもあり、証拠等を十分に揃えることができないと、「初診日が分からない」という理由で審査をしてもらえないことになってしまいます。

カルテ等が医療機関に保管されていればよいですが、すでに破棄されてしまった等の理由でそれがない場合には、客観的資料の確保が難しくなってきます。

例えば、お薬手帳や診察券、領収証等も根拠資料となりうるものです。

知人等による第三者証明というものも可能性はありますが、こちらは難易度が高いといえます。

障害年金の申請をお考えの方は、初診日が分かる資料等を確保しておくとよいかと思います。

3 通院時に症状をしっかり伝える

障害年金の申請には診断書の提出が必須ですので、診断書にしっかりと症状について書いてもらえるかどうかは重要な問題となってきます。

しかし、お医者様は診察のわずかな時間で日常生活のすべてを把握できるわけではありません。

24時間すべての患者の状況を常に見守っているわけではありませんので、これはある意味では当たり前のことです。

過去の状態についての診断書の作成をお願いする際、お医者様は基本的に当時の資料としてカルテを利用します。

このカルテに、症状についてしっかり記録が残っていないと、診断書にも症状として書いてもらえないことになってしまいます。

障害年金の審査は、各種提出書類の内容のみによって決まります。

申請者と面談等が行われるわけではありませんので、「診断書にはこう書いてあったが、実際に会ってみるとこんなに違っていたのか」といったことにはなりません。

診断書に書かれていない症状はないものと扱われるといっても過言ではありません。

そのため、日頃の通院のときから、症状についてはお医者様にしっかりと伝えることが大切です。

相性などもありますので、あまり親身に聞いてもらえない、話をするのが難しいと感じるようであれば、転院することも考えてよいと思います。

障害年金の申請を依頼する専門家の選び方について

1 障害年金の申請は専門家に依頼することができます

障害年金の申請は、ご自身で行うことも可能なものですが、弁護士や社労士等に依頼して申請をすることもできます。

障害年金の申請にあたっては、まず受給要件に該当するかを確認したうえで、必要な書類を準備することになりますが、専門家に依頼することでこれらのご負担を軽減することができます。

以下で専門家に依頼した方がよいケースと、依頼する場合にはどのような専門家を選ぶかについてのポイントをご説明したいと思います。

2 専門家に依頼をした方がよいケース

ご自分で受給要件を確認したり、必要な書類を集めたりすることが難しい場合には、専門家に依頼することをおすすめします。

特に、認定基準がはっきりしない障害に関する申請については、専門家に依頼した方がよいケースが多くなってくると思います。

また、最初のご通院からかなり時間が経っている場合等も、ご依頼をご検討いただくとよいかと思います。

障害年金の申請の要件として、初診日の特定は比較的重要なものですが、資料の集め方や、資料がなかった場合の対応等は、専門家と相談しながら進めた方がよい場合が多いといえるからです。

3 専門家選びのポイント1~実績等~

弁護士業務や社労士業務は多岐にわたります。

そのため、障害年金の申請に注力している専門家がいる一方で、ほとんど申請をしたことがなかったり、障害年金の申請は意図的に取り扱っていないという専門家もいます。

まずは、申請を取り扱っている実績があるところや障害年金に注力しているところをお選びください。

4 専門家選びのポイント2~費用~

障害年金の申請を依頼するにあたってかかる費用は、専門家によってまちまちです。

「着手金」として、事前に一部費用を払うことが必要な場合もあれば、すべて後払いでよい場合もありますし、事務的な費用は別にかかる場合もあればかからない場合もあります。

また、報酬等の計算方法等も様々な定め方がされています。

近年は、ホームページ等である程度費用が示されていることが多いですので、参考になるかと思います。

無料相談を実施しているところであれば、まずは相談して、費用の詳細を確認してみるのもよいかと思います。

5 専門家選びのポイント3~キャラクター~

経験実績や費用などの金銭面等の現実的な問題とはやや視点が異なってきますが、「誰に依頼したいのか」というのは、目には見えない重要なポイントとなりうると思います。

人柄に対する評価も人によって様々です。

自信をもって案件に取り組む姿勢を見て「頼りがいがある」と感じる方もいるでしょうし、「横柄」に感じる方もいるかもしれません。

物腰の穏やかな専門家を見て「優しそう」という見方も「頼りなさそう」という見方もあり得ます。

そのため、依頼するか否か決めるにあたっては、一度直接会って決めるというのもよいかと思います。

当法人では、障害年金に関するご相談は、原則相談料無料となっておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

障害年金を専門家に依頼するメリット

1 障害年金そのものについて把握できる

障害年金について、インターネットなどで様々な情報を調べることはできます。

しかし、ご自分の状況を考えた場合、傷病の状態から障害年金の申請が通るものなのか、そもそも申請ができる前提条件は整っているのか等、分からない方も多いと思います。

専門家に相談することで、そういったご自分の現状が把握できることは、専門家に依頼するメリットの1つといえます。

2 見通しが立てやすい

申請をする際には、傷病の内容にも種類があります。

例えば、ある程度計測による数字で把握しやすいものもあれば、四肢の欠損等、等級が分かりやすく認定を受けやすいもの、全身症状や精神症状等のように数値化しにくく総合判断等によるもの等です。

専門家に相談し、ご自分の傷病について申請が通りやすいものなのかを知ることで、今後の見通しが立ち、安心できるというのもメリットといえるかと思います。

3 調査等を任せられる

障害年金の申請には初診日が重要となってきますが、初診日を特定するにあたり、案件によっては、古いカルテの取り寄せ等が必要になったりすることもあります。

カルテがない場合には当時の状況が分かるものを調査していくことになりますが、どこから手を付けてよいか分からないということの方が多いかと思います。

専門家に任せることで、調査の進め方がはっきりし、スムーズに手続きを進められることを期待できます。

4 結論に影響を与える場合がある

障害年金の審査は本人に対する面談、直接の検査等を行うものではなく、診断書や各種報告書等の書面によって決まります。

そうなってくると、傷病について適切に書面化し、申請書類をそろえていく必要があります。

病歴・就労状況等を十分に伝えることによって、認定されるかどうかの結論が変わる可能性もないとはいえません。

しっかりとした申請書類を準備できるようになるのも、専門家に依頼するメリットの1つです。

5 審査請求等も対応できる

障害年金の申請は、結果に納得がいかなかった場合に、審査請求、再審査請求といって、結果に対する不服を申し立て、再度の審査を求めることが可能です。

しかし、一度出た審査結果を覆すことは簡単ではなく、難易度も上がります。

専門家に依頼することで、不服申し立てについての対応も任せることができるのもメリットといえます。

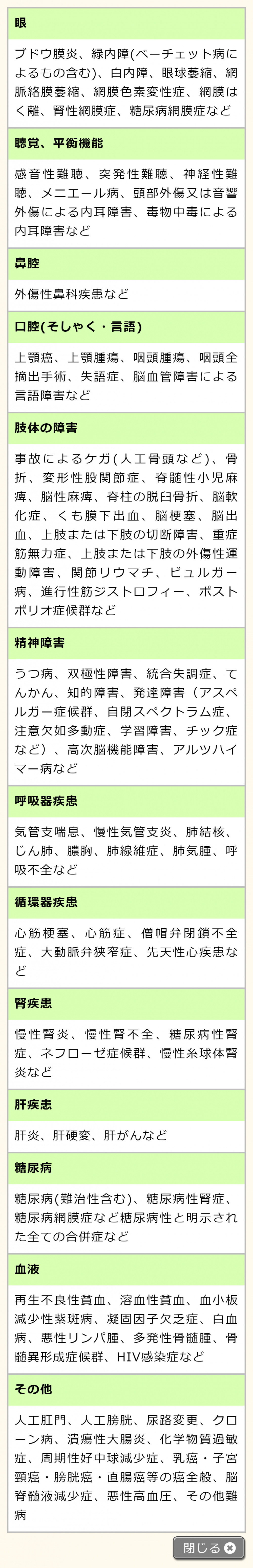

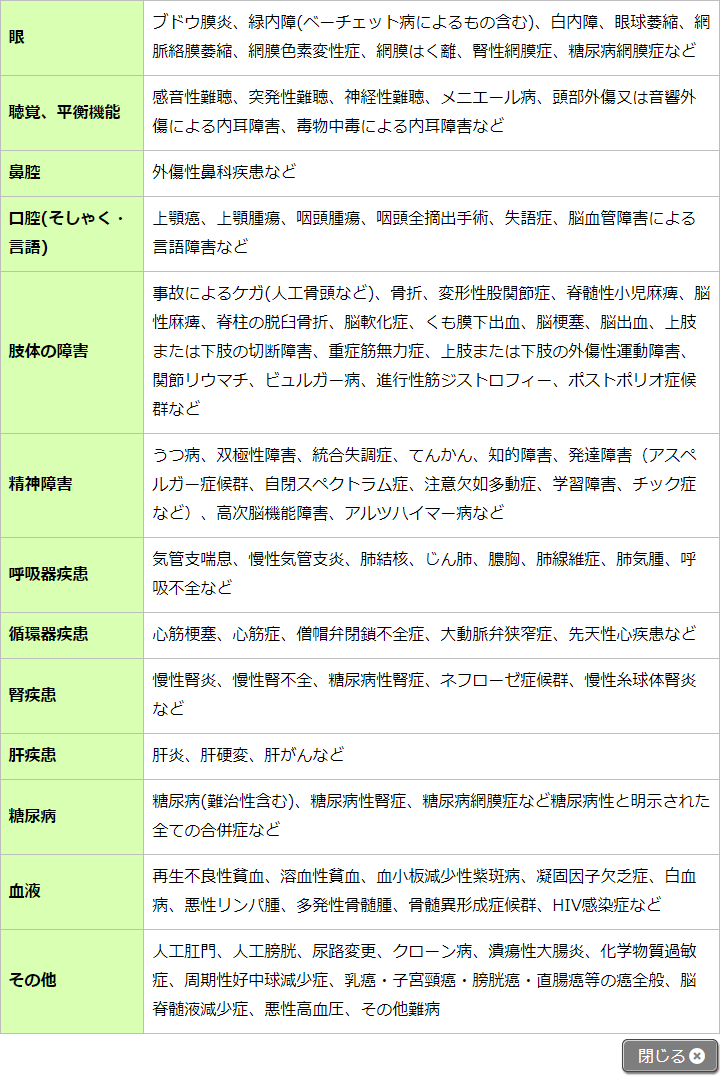

障害年金の対象となる人

1 様々な方について障害年金の対象となる可能性があります

障害年金の申請に必要となる診断書の書式は8種類に分かれています。

①目、②耳・鼻・喉等、③上肢・下肢、④精神、⑤呼吸器、⑥循環器、⑦腎臓・肝臓・糖尿病、⑧血液その他の8種類です。

⑧その他、とあるように、①~⑦に類型化できない難病等についても申請が認められる可能性があります。

傷病の種類によってこのように多くの書式が用意されていることから、様々な傷病が障害年金の対象となる可能性があることが分かります。

なお、申請において、傷病の原因については問われません。

2 申請が認められるための条件があります

⑴ 初診日

初診日というのは、障害の原因となっているけがや病気を理由として初めて医師(歯科医師)の診療を受けた日です。

初診時点では症状が軽い等を理由として、必ずしも適切な診断結果が受けられるとは限りません。

極端な例ですが、軽い咳が出るので病院へ行ったところ、喘息と言われて治療を続けていたもののなかなか回復せず、どんどん症状が悪化するので精密検査を受けたら肺がんだったということもあり得ます。

この場合、咳の症状が肺がんによるものと判断されれば、喘息で病院に行った時点が初診日となりますし、因果関係がないとなれば、肺がんと診断された時点が初診日となり、判断が変わってくる可能性があります。

⑵ 納付要件

20歳以降に初診日がある場合には、年金の納付要件を満たしている必要があります。

基本的には、①加入期間中の2/3以上納付しているか免除を受けていること、②初診日のある月の前々月から遡って直近1年に未納がないことのどちらかの要件を満たす必要があります。

20歳前障害基礎年金の申請の場合、年金納付の義務がないことから、そもそも納付要件はありません。

⑶ 障害状態

例えば、うつ病と診断されれば誰でも障害年金の受給が認められるというわけではありません。

国民年金法施行令、厚生年金法施行令の別表で定められた障害状態であることが認められなければ、障害年金は受給できないことになります。

3 障害年金の申請をお考えならまずはご相談ください

上記のとおり、障害年金の受給が認められるかについてはいくつかの条件がありますが、条件を満たしていれば、原因を問わず、障害年金の受給が認められる可能性があるといえます。

そもそも保険料納付の条件を満たしているかなどについても調査することがありますので、障害年金の申請についてご検討中の方は一度専門家へご相談することをおすすめします。

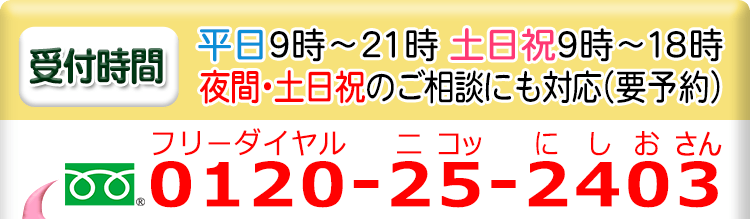

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時

夜間・土日祝の相談も対応します

(要予約)

所在地

〒221-0056神奈川県横浜市神奈川区

金港町6-3

横浜金港町ビル7F

0120-25-2403

横浜で障害年金のご相談なら当法人へ

そのようなとき、障害の程度に見合った適切な障害年金が受給できれば、将来への不安も和らぎ、今後の見通しも立てやすくなるかと思います。

当サイトでは、障害年金について知りたい方や、相談先を探しているという方に向けて、様々な情報を掲載していますので、どうぞご参考ください。

障害年金は、障害や病気が原因で、日常生活やお仕事に支障が出るという場合に、国から給付される公的年金のひとつです。

お身体への障害の他に、うつ病などの精神障害も対象となるなど、障害年金の対象となる傷病は多いですので、自分の場合は受給できるのか、一度ご確認いただくとよいかと思います。

とはいえ、障害年金を受給するためには、いくつかの要件を満たしている必要があります。

また、障害年金の審査は書類で行われており、ご自身の症状を的確に認めてもらうため、適切に書類を準備できなければ、障害の程度に見合った等級で認められなかったり、障害年金が不支給となってしまったりする場合もあり得ます。

そのような事態にならないよう、障害年金の申請をお考えの方は当法人までご相談ください。

障害年金を担当する専門家が、受給要件や手続きの流れについてご説明をさせていただきますし、ご依頼いただければ、申請手続きにも対応させていただきます。

障害年金の申請をお考えの方をはじめ、自分の場合は受給できるのか知りたいという方でも、まずはお気軽にご相談ください。

障害年金のご相談は、原則として無料で承りますので、専門家に相談したら費用が高くなるのではないかと心配されている方でも、気軽に相談していただけるのではないでしょうか。

横浜で障害年金のご相談をされる場合は、横浜駅近くの事務所がご利用いただきやすいです。

電話相談にも対応しておりますので、事務所に出向くのが難しい方でもご安心ください。

障害年金についてのお悩みをお持ちの方は、お気軽に当法人までお問い合わせいただければと思います。